Grundlagen des Tee

Im Gegensatz dazu sind alle anderen Heisswasseraufgüsse gemäss Lebensmittelrecht teeähnliche Erzeugnisse. Trotzdem redet man im Volksmund im Allgemeinen von «Tee» bei allen Arten von teeähnlichen Erzeugnissen. Das mag auf den ersten Blick verwirrend klingen, die Differenzierung ist aber im Grunde sehr einleuchtend und auch logisch.

Die Teepflanze

Die Teepflanze (Camellia sinensis) ist ein immergrüner Strauch oder kleiner Baum. Die Wuchshöhe ist zwischen 1 – 5 Meter, in seltenen Fällen auch höher. Die Farbe der Rinde und der Zweige ist gelblich-grau. Ürsprünglich stammt die Pflanze aus dem südchinesischen Hochland auf einer Höhe von ca. 2’500 über Meer. Sie kann 120 bis 140 Jahre alt werden.

Im Schwarztee finden sich die Wirkstoffe Methylxanthine und Koffein (4%), ein wenig Theophyllin und Theofromin, Catechine wie Flavanole. Verwendet wird Schwarzer Tee – neben dem Zweck des reinen Genusses – auch bei leichtem Durchfall und verdorbenem Magen. In der Volksheilkunde ist dieser Verwendungszweck sehr verbreitet und bekannt. Schwarzer Tee hat eine nachgewiesene bakterienhemmende Wirkung auf unterschiedliche Durchfallerreger. Grüntee hat im Gegensatz zum Schwarztee weniger Koffein (2.2%).

Thea sinensis versus assamica

“Thea sinensis” wurde der Teestrauch früher genannt. Der Name wurde durch Camellia sinensis ersetzt. Allerdings gibt es trotz des neuen Namens zwei Stammformen des Teestrauchs, nämlich Camellia sinensis und Camellia assamica.

Die Camellia sinensis, der chinesische Teestrauch, bleibt auch ohne Zutun des Menschen strauchartig. Sie wird maximal 3 bis 4 Meter hoch. Sie eignet sich besonders für gemäßigte Zonen. Frost kann sie aushalten. Der China-Teestrauch wird schon seit Tausenden von Jahren kultiviert. Entsprechend gibt es auch etwa 5000 Sorten davon. Nicht alle haben sich durchsetzen können. Daher werden auch nicht alle in grossen Mengen angebaut.

Die Camellia assamica, die Assam-Teepflanze, wächst zu einem stattlichen Baum von 15 bis 20 Meter Höhe. Sie braucht viel Wärme und ist im Unterschied zur Camellia sinensis ein reines Tropengewächs. Sie wurde 1823 als ausgewachsener Baum im nordindischen Dschungel entdeckt. Schon kurz nach ihrer Entdeckung begann man mit dem Anbau. Der Assam- Teestrauch benötigt ein heißes und feuchtes Klima und hat größere Blätter als Camellia sinensis.

Hybride

In Indien begann man mit dem Anbau von Tee im 19. Jahrhundert in der Region Darjeeling. Es wurde die chinesischen Camellia sinensis angebaut.Nach Entdeckung der Assampflanze im Urwald der Provinz Assam begann man in Indien und Ceylon (Sri Lanka) die zwei Teestraucharten zu kreuzen, um die günstigen Ausprägungen beider Arten ausnutzen zu können. Die daraus entstandenen Hybriden werden heute in der ganzen Welt für den Anbau genutzt.

Anbau und Ernte

Die Teepflanze wird in den Subtropen und Tropen vor allem in Hochlagen angebaut. Angebaut werden nur Schwarz- und Grünteesorten. Alle anderen Typen von Tee sind ein Resultat der Weiterverarbeitung nach der Ernte.

Die Verbreitungsgebiete der Teepflanzen-Varietäten sind das südliche Japan und Korea, das südliche China, Nordosten von Indien, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam. Die Teepfanze ist zuhause im subtropischen Monsunklima, wo es im Sommer feucht und heiss ist und im Winter kühl, aber trocken.

Anbau und Ernte erfolgt in 3 Phasen, nämlich der Anbau selbst, das Ernten bzw. Pflücken und die Qualitätskontrolle der geernteten Blätter und die Weiterverarbeitung der Ernte, die dann zu den unterschiedlichen Teesorten führt. In der Folge beschreiben wir diese Phasen kurz.

Phase 1: Der Anbau

Die Ursprungspflanze Camellia sinensis und alle ihre Unterarten werden heute als Teesträucher auf Teeplantagen oder auch in Teegärten angebaut. Erst nach 3 Jahren bzw. Vegetationsperioden können erstmals Blätter geerntet werden.

Es besteht heute ein Trend dazu, dass die urspüngliche Camellia sinensis auch weiter hybridisiert wird. Das heisst es entstehen neue Gattungen bzw. Züchtungen, welche für den Anbau und die Verarbeitung günstige Eigenschaften aufweisen und die gleichzeitig die ursprüngliche Gattung in der Tendenz zurückdrängen.

Phase 2: Ernte und Qualitätskontrolle

Die Blütezeit der Teepflanze ist zwischen Oktober und Februar. Es gibt regionale Unterschiede, die vom lokalen Klima abhängen. Es gibt auch vereinzelt Regionen, wo die Ernte ganzjährig möglich ist.

Die Qualitätskontrolle der geernteten Blätter wird vorgenommen, bevor weiterverarbeitet wird. Darunter versteht man zunächst eine sensorische und optische Kontrolle. So wird das Blatt auf seinen Geruch, auf seine Farbe, sowie auf seine optische Erscheinung, seiner Leuchtkraft beurteilt. Üblicherweise führen die Qualitätskontrollen die Tee-Verkoster (engl. Tea Taster) der Firmen vor Ort durch. Sie geben Hinweise- auf Eignung und bester Verwendungszweck schon bevor der Tee verarbeitet wird. In der modernen Tee-Produktion werden auch in Labore entsprechende analytische Kontrollen gemacht. Dabei wird das Augenmerk auf Rückstände und Kontaminanten gesetzt. Viele Länder wohin der Tee exportiert wird, haben Regularien mit Schwellwerten zu einzelnen Substanzen. Ohne deren Einhaltung darf Tee nicht importiert werden. Die europäische Union und die Schweiz haben solche geltenden Regelungen.

Phase 3: Weiterverarbeitung der Ernte

Es sind die unterschiedlichen Verarbeitungsarten der einzelnen Betriebe, nach der Tradition der Anbauregion oder der Teesorte, die am Ende des Tages für bestimmte Aromen und Geschmäcker wie auch für die individuelle Färbung verantwortlich sind. Die Verarbeitungsschritte und ihre Reihenfolgen können sich stark unterscheiden. Doch in der Regel gehen die Blätter nach der Ernte durch folgende Verarbeitungsschritte:

Welken: Im Wesentlichen bedeutet dieser Prozessschritt, dass dem geernteten Teeblatt die Feuchtigkeit entzogen wird. Wir alle kennen das: Wenn wir ein Blatt von z.B. frischem Basilikum abreisen und liegen lassen, so verliert es an Formstärke und an Feuchtigkeit. Das Blatt wird sozusagen «lampig», d.h. schlaffer und weniger stabil in seiner Form. Beim Welken wird es also zuerst etwas angetrocknet, aber nur so weit, dass noch genug Feuchtigkeit zur Weiterverarbeitung im Blatt drinnen bleibt.

Rollen: Nach 8 bis 18 Stunden an der Luft werden die Blätter in eine Rollmaschine gegeben. Die Zellen der Blätter brechen dabei auf. Auch hier nimmt der genaue Zeitpunkt an dem man die Blätter rollt entsprechenden Einfluss auf das Aroma des Endproduktes.

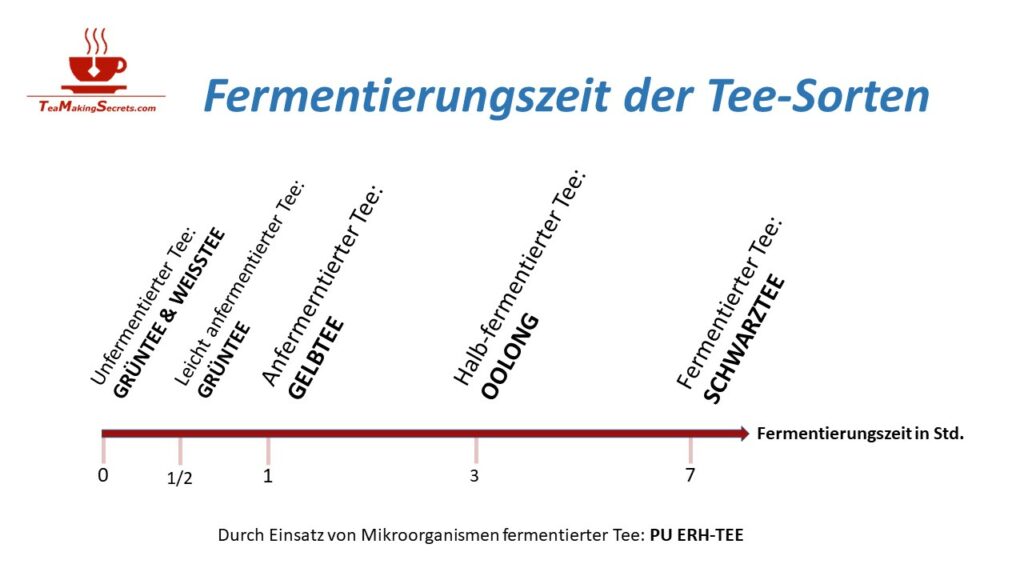

Fermentieren (oxidiert): Der aus den Blättern tretende Saft tritt nun in Kontakt mit dem Sauerstoff in der Luft und oxidiert. Bei einer Temperatur von 25 – 30 Grad Celsius fermentiert nun der Tee in einer warmen und feuchten Kammer oder Umgebung. Aufgrund der gewählten Temperatur, der Länge der Zeit während dessen fermentiert wird und auch des Niveau der Luftfeuchtigkeit, kann eine bestimmte geschmackliche Note sowie eine Stärke erzeugt werden. Dass die Oxidation vorüber ist, lässt sich leicht am Geruch sowie an der Farbe des Teeblattes erkennen.

Nur der Pu Erh Tee wird bakteriell fermentiert und daher nicht nach diesem Prinzip. Das Schema unten zeigt mit welcher Fermentierungszeit aus den geernteten Blätter der Teepflanze eine Tee-Sorte wird.

Trocknen: Nach erfolgter Fermentation wird bei einer Temperatur über 40 Grad Celsius das Teeblatt getrocknet. Damit das Blatt gleichmässig getrocknet wird, ist es nötig die Blätter entsprechend zu bewegen und zu wenden.